重庆北碚

2011年01月27日

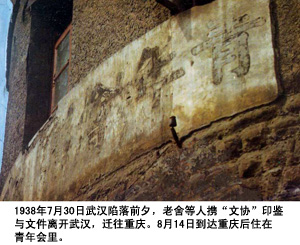

1938 年 7 月中旬,在九江沦陷武汉无险可守情况下,老舍随“中华全国文艺界抗敌协会”迁往重庆。据老舍先生自述:“ 8 月 14 ,我们到了重庆。”暂时住在公园路青年会里。青年会是“文协”在重庆的第一个会址,老舍与何容住在二楼窗口向阳的一间,中间一个九屉桌,两张单人床分放两旁,坐在桌旁可就桌工作。至 1940 年 8 月房屋被炸毁才离开,现仅存当年楼上的“青年会”三个大字残迹。这期间写作了他的第一部抗战话剧《残雾》,第四部短篇小说集《火车集》,长诗《剑北篇》,话剧《国家至上》、《张自忠》、《面子问题》、《归去来兮》、《谁先到了重庆》等作品。

1943年11月17日,夫人胡絜青携子女来到北碚与刚割治完盲肠的老舍团聚,一家定居在蔡锷路 24 号(现为天生新村 63号副16号)。与老向一家、萧伯青、萧亦五同住“文协”北碚分会的一座小楼。 1943 年,老舍在身心全不舒服的情况下,创作完成了长篇抗日武装斗争小说《火葬》和第五部短篇小说集《贫血集》。

1944 年4 月15 日 ,《新华日报》为“文协”成立六周年与老舍创作生活二十周年发表社论,郭沫若、茅盾、何容、台静农、臧克家等人均写文章或贺词表示祝贺。茅盾在文章中说: “如果没有老舍先生的任劳任怨,这一件大事——抗战的文艺家的大团结,恐怕不能那样顺利迅速地完成,而且恐怕也不能艰难困苦地支撑到今天了。这不是我个人的私方,也是文艺界同人的公论。”

老舍在北碚安家后,许多朋友前去看望。胡絜青一次又一次地讲述了北平沦陷后,人民的苦难和当亡国奴的耻辱。这些真实的细节,为酝酿创作《四世同堂》,提供了详细的背景材料。1945年 2月4日,小女舒立出生。

1944 年元月,老舍开始写作百万字小说《四世同堂》,他说“我必须把它完成,成为从事抗战文艺的一个较大的纪念品”。年底完成了三部曲的第一部《惶感》,1945年完成第二部《偷生》,第三部《饥荒》于 1948 年在美国写完。

《四世同堂》这部长达百万字的长篇巨著,用最普通的大量的民俗传统和国民性,对中国当时的文化、经济和政治作出反思,解释为什么中国几乎被日本吞食,几千年封建文化传统对当时中国的影响。《四世同堂》是老舍作品中最具特色的作品之一。

抗战胜利后,老舍写了长篇回忆文章《八方风雨》,记叙了他在八年抗战中的生活,在北平《新民报》上连载。他说:“把八年的生活有话即长,无话即短的写下来。我希望它既能给我自己留下一点生命旅程中的印迹,同时也使别离八载的亲友得到我一些消息,省得逐一的在口头或书面上报告。”

老舍先生在重庆北碚的故居(现天生新村63号)于2010年更名为“四世同堂纪念馆”,面向社会开放。

|

|

|

|